Il Visibile

in alcune culture

“l’immagine speculare, immagine allo specchio”

I nativi americani, soprattutto tra i popoli nomadi come i Lakota, i Cheyenne oi Comanche, con il semplice gesto di “alzare lo sguardo verso il cielo”, potevano percepire i ricordi e la presenza spirituale dei loro antenati. L’universo era visto come un luogo sacro, in un popolo con una cultura del visivile, dove tutto era connessione con i ricordi: immagini interiori che riflettevano la realtà della vita, la quale si spostava in un altro “mondo” o piano dell’esistenza, conosciuto come “il Grande Oltre” o “il Grande Spirito”. In una cultura come quella dei nativi americani, non sarebbe mai potuta nascere la necessità di un’immagine speculare. Le loro rappresentazioni erano intrinsecamente legate agli elementi del cosmo e alle connessioni invisibili tra il mondo terreno e quello spirituale. esploravano l’essenza e il significato profondo delle cose attraverso la natura e ai cicli della vita, simboli e miti.

Prendiamo ad esempio una fotografia: posso scattare una splendida foto di una persona che, in quel momento, è viva e nel pieno della sua vitalità. Tuttavia, fra cent’anni, quella persona non esisterà più. La fotografia diventa così una testimonianza di una realtà passata, un frammento di tempo fissato per l’eternità. In molte culture del mondo, però, non si è adottata una visione speculare come la intendiamo noi oggi, ovvero una rappresentazione fedele e dettagliata del soggetto ritratto. Al contrario, si sono sviluppate altre forme di rappresentazione, ugualmente significative ma profondamente diverse nella loro concezione e finalità. In alcune società, realizzare rappresentazioni realistiche era addirittura vietato, poiché considerata una pratica vista con grandissimo sospetto, legata a credenze religiose o sociali visive diverse, come l’esempio dei nativi d’America.

Le nostre forme vitali sono destinate a cambiare con il tempo: oggi siamo qui, domani potremmo non esserci più. La vita di una persona si manifesta e poi scompare. Nel ritratto, invece, quella persona rimane fissata per sempre, imprigionata in un momento di vitalità, un’immagine che, con il tempo, rimane in contatto con ciò che è stato. Questo solleva una questione importante: l’immagine può essere considerata una menzogna, una rappresentazione ingannevole della realtà, poiché preserva ciò che nella vita è destinato a svanire, qualcosa che, nella realtà, non esiste più. In molte culture, le immagini realistiche hanno sempre sollevato interrogativi profondi sul rapporto tra la rappresentazione e l’essenza della vita stessa. La paura di creare un’immagine “eterna” di ciò che è effimero ha portato spesso a vietare questo tipo di raffigurazione, considerata pericolosa o addirittura sacrilega.

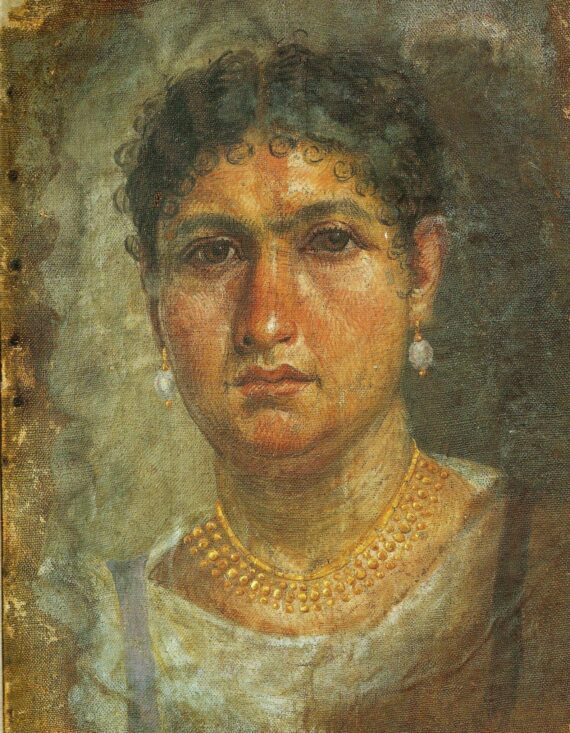

Pensiamo, invece, alle immagini dei “Ritratti del Fayyum” (I secolo a.C. e la metà del III secolo d.C.), ritratti funebri realizzati su tavole che ricoprivano i volti di alcune mummie egizie d’età romana, provenienti dall’oasi del Fayyum, in Egitto. Queste opere d’arte non erano semplicemente un riflesso fedele delle fattezze fisiche dei defunti, ma una combinazione di simbolismo e realismo, un tentativo di preservare non solo l’aspetto ma anche una sorta di “presenza” dell’individuo per l’aldilà. L’immagine del defunto aveva lo scopo di garantirne l’esistenza e il riconoscimento dopo la morte, collocandosi così a metà strada tra una rappresentazione realistica e un simbolo mistico di continuità tra la vita e la morte.

“Il problema della fotografia è che essa funge da specchio dotato di memoria.”

La fotografia si pone come un’immagine che riproduce fedelmente ciò che quella persona era, tanto accurata da poter essere riconosciuta in un determinato momento della storia, restituendoci la sua identità. Quell’identità immortalata in uno scatto rimane, come se la fotografia fosse una finestra verso un passato, costantemente rivissuto ogni volta che lo sguardo si posa su di essa.

In altre culture, la questione di rappresentare la realtà in modo realistico non è mai stata affrontata in termini fotografici o speculari.

Molte tradizioni culturali hanno preferito una rappresentazione, simbolica o astratta, dove non era necessario riprodurre fedelmente gli aspetti fisici del soggetto, ma esprimere concetti legati alla spiritualità, alla memoria o altri valori.

L’uomo occidentale, per giungere a creare un’immagine che somigliasse alla realtà, ha impiegato migliaia di anni di riflessioni. Per questo, oggi, quando scatti una fotografia, non puoi ignorare il lungo percorso storico che ha portato alla macchina fotografica e alla nostra attuale concezione del visibile. Questo percorso ha radici profonde, che affondano nei secoli, dal mondo classico greco-romano alla pittura rinascimentale, ai progressi della scienza ottica e nelle innovazioni tecnologiche.

Ogni immagine che creiamo oggi, che sia una semplice foto su uno smartphone o un ritratto d’autore, è il risultato di un’evoluzione culturale e artistica durata millenni. È un atto che riflette non solo la realtà, ma anche un modo specifico di intendere la realtà stessa, un concetto plasmato nel corso dei secoli attraverso visioni del mondo che si sono stratificate l’una sull’altra, in modo singolare all’interno di una cultura alla quale oggi viene identificata come “mondo occidentale”.

Immagine realizzata con AI