Imitare il visibile

L’uomo a furia di analizzare il visibile

è riuscito a controllare la bomba atomica,

cioè il sole […]

raccolti diffusi da G. Chiaramonte.

La civiltà europea nel periodo del 1400, si trova in una condizione culturale simile o uguale ad altre culture del mondo, ma l’occidente a furia di imitare il visibile, con Brunelleschi che riscopre la prospettiva che sarà uno dei fatti cruciali per la scoperta della fotografia.

L’imitare continua la sua corsa iniziando gli studi sui corpi umani, animali e vegetali, questo fenomeno divenne una delle scienze alla quale l’occidente non avrebbe mai posto fine.

Piero della Francesca – Proiezioni di una testa umana, 1460 – 1482 ca. Biblioteca Ambrosiana – Milano

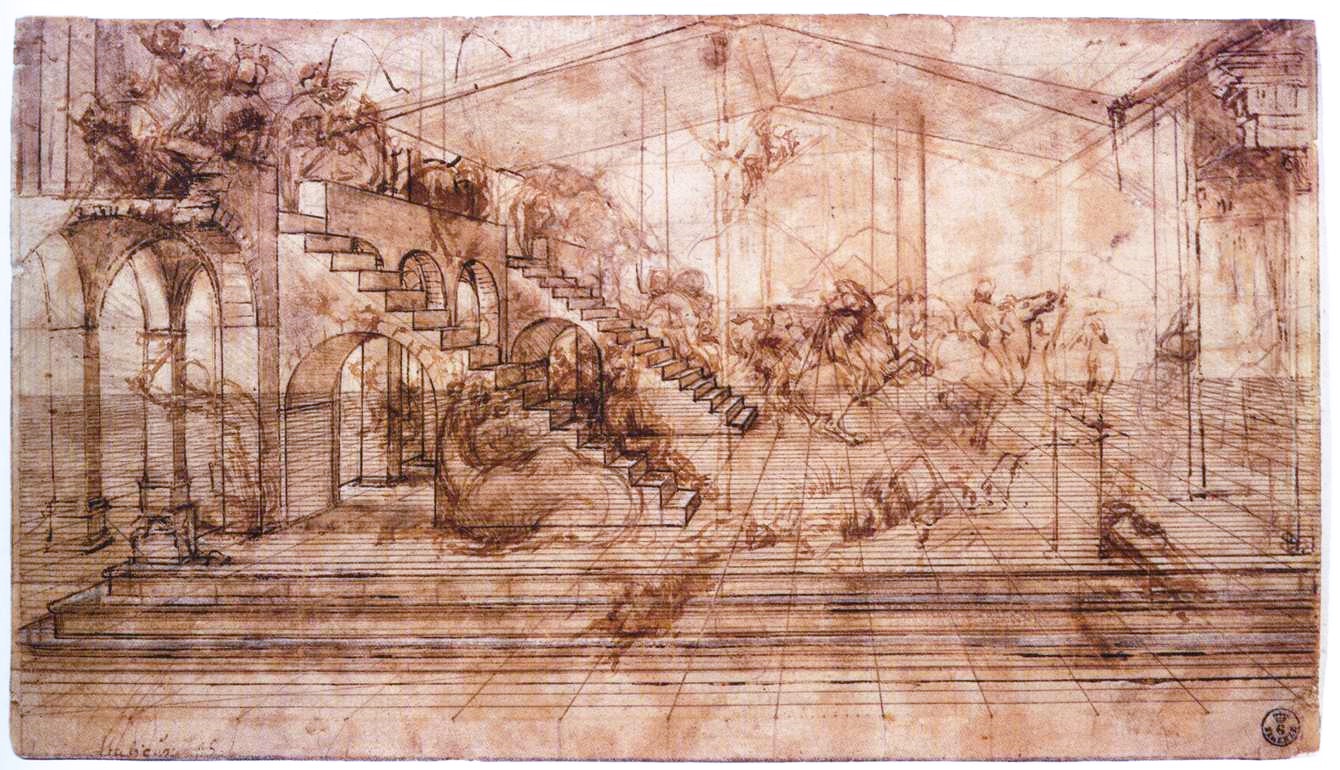

Il Cavallo di Leonardo è parte di un monumento equestre a Francesco Sforza, progettato da Leonardo da Vinci dal 1482 al 1493

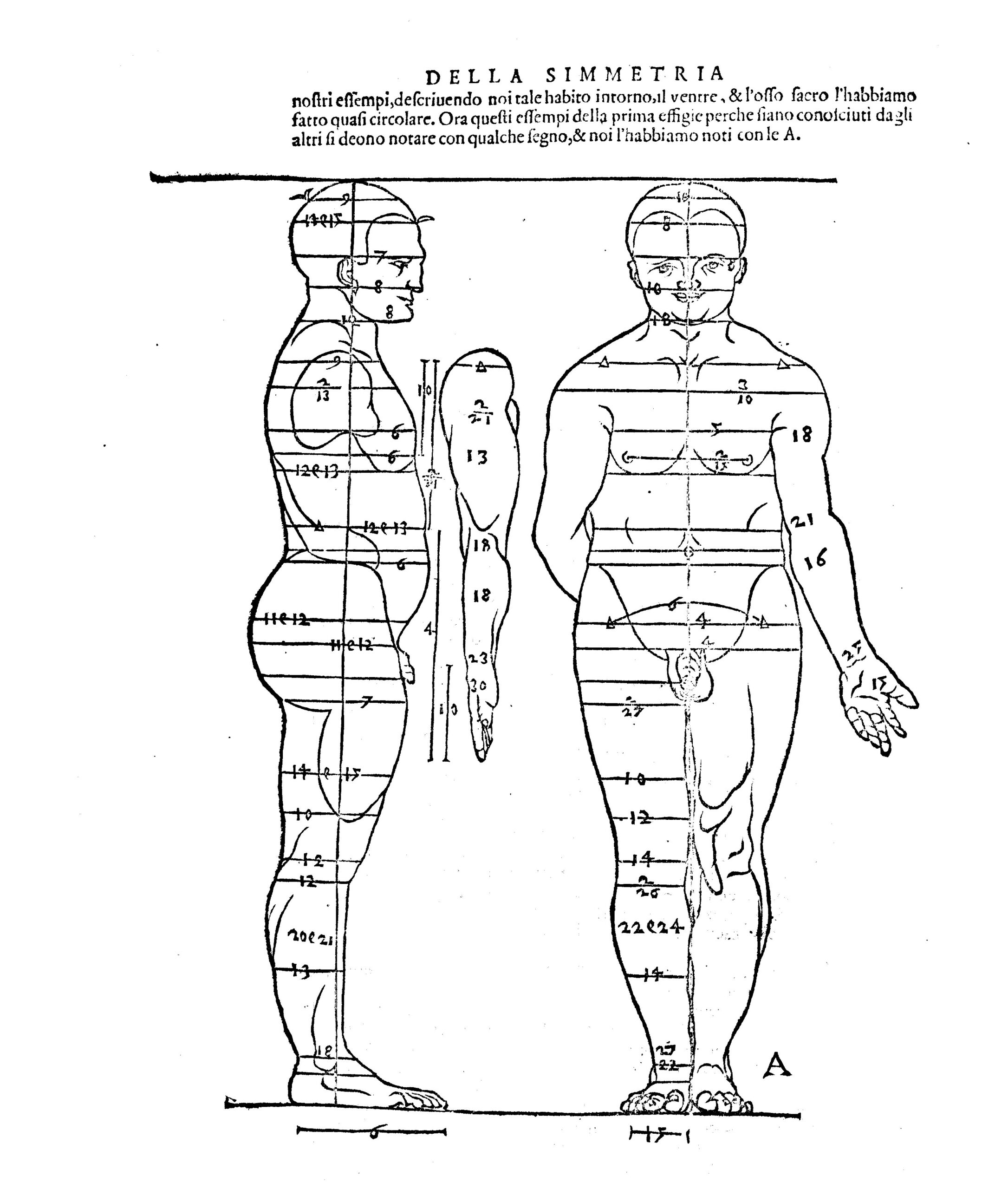

Albrecht Dürer Trattato sulla proporzione del corpo umano

Trattato pubblicato nel 1528 e intitolato “Vier Bücher von Menschlicher Proportion” (Quattro libri sulla proporzione umana), propone di fornire una guida sistematica sulle proporzioni del corpo umano, basandosi su osservazioni scientifiche e matematiche e allontanandosi da rappresentazioni simboliche o idealizzate. L’artista riteneva che la comprensione delle proporzioni fosse essenziale per rappresentare in modo realistico e armonioso la figura umana, rendendo l’arte più vicina alla verità naturale e alla bellezza ideale. Il trattato analizza le misurazioni di uomini e donne, le variazioni nelle forme, il movimento corporeo e la prospettiva.

Grazie al suo approccio sistematico e metodico, è considerato fondamentale in quanto rappresenta uno dei primi studi completi e scientifici sulle misurazioni del corpo umano.

Studi sulla natura

Il leprotto realizzato nel 1502, insieme a La grande zolla del 1503, sono dei capolavori degli studi realistici della natura realizzati da Albrecht Dürer. Queste opere sono state talvolta considerate tra le origini del genere della “natura morta”.

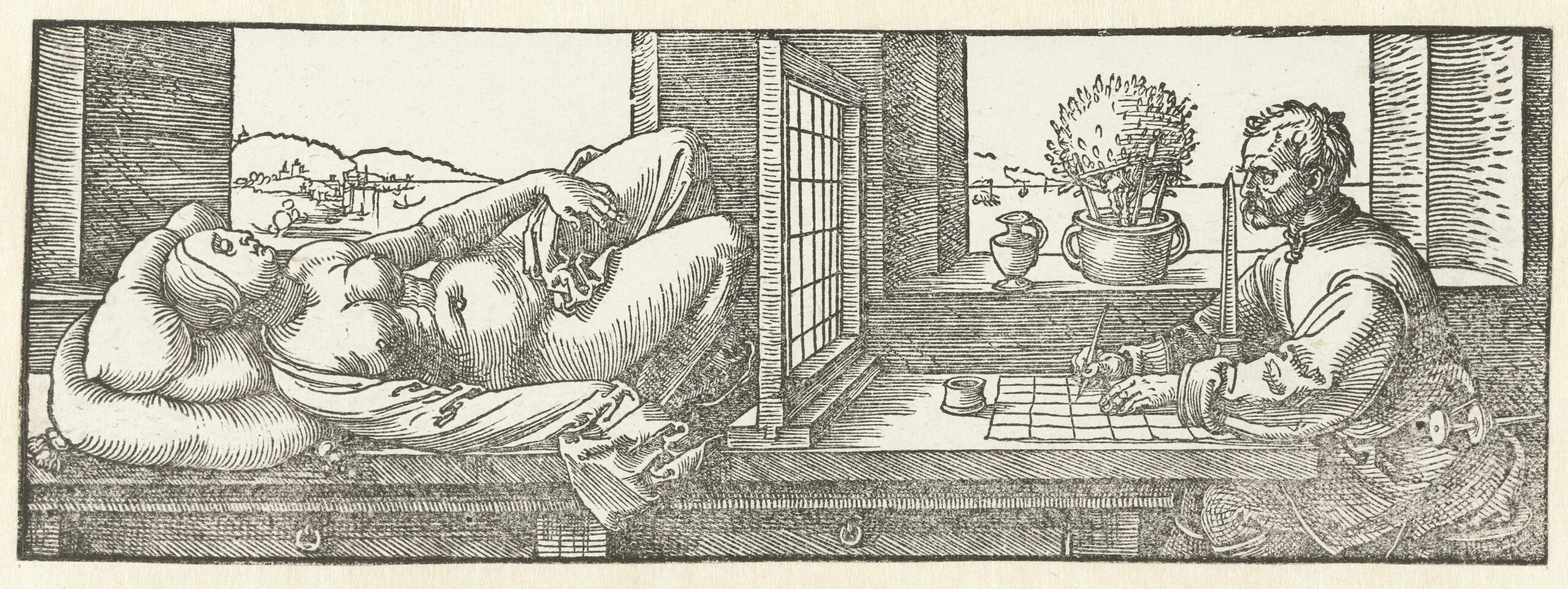

Albrecht Dürer, Metodo italiano per disegnare secondo il principio della prospettiva lineare. Disegnatore che osserva attraverso un foglio quadrettato una donna distesa, 1525

Ritornando ad Aristotele Con la parola "Storia" di origine greca

Allora si può comprendere meglio perché Brunelleschi riesca a comporre questo primo quadro prospettico, architettando in forma mirabile la visione del quadro di fronte allo specchio per dare l’idea di una visione speculare, per far comprendere che il dipinto era un’immagine riflessa, accentuando il fatto che noi vediamo per immagine.

“Storia della fotografia – Jaca Book” →

Esplorare i primi passi dopo Brunelleschi è come aprire un libro sulla storia dell’arte e della tecnica. Dopo la sua geniale intuizione sulla prospettiva, l’avvento della pittura prospettica, segnato dal trattato “De pictura” scritto da Leon Battista Alberti nel 1436, rappresenta la prima trattazione della disciplina artistica non solo come tecnica manuale, ma anche come ricerca intellettuale e culturale . Questo periodo segna un vero punto di svolta nella rappresentazione visiva, portando, verso la fine del secolo, alle osservazioni di Giovan Battista Della Porta, che nel 1558 pubblica in diverse lingue in tutta Europa occidentale, suggerendo l’utilizzo della “camera oscura” per realizzare immagini prospettiche in forma espressiva.

Personaggi come Leonardo da Vinci, da una spiegazione dettagliata di come disegnare con la camera oscura, e Gerolamo Cardano1Disse, «So che l’anima è immortale, ma non ho capito come funzioni la cosa»

Il tema dell’immortalità., avrebbero messo in pratica delle lenti sopra al foro d’ingresso della luce nella camera oscura per ottenere immagini più nitide e dettagliate. Questi strumenti hanno permesso ai pittori di esplorare nuove dimensioni, sfumature e dettagli, aprendo la strada a una nuova era nella cultura dell’immagine.

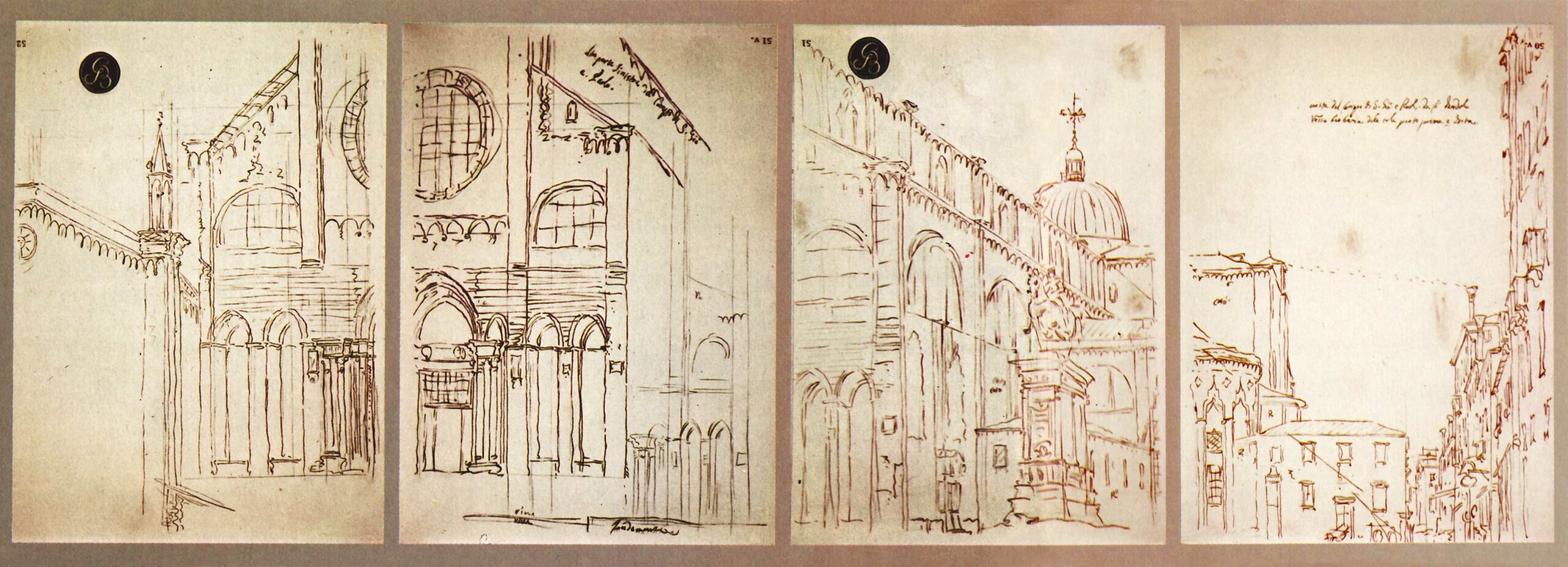

Canaletto: Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, a Venezia. Veduta ottenuta accostando quattro fogli disegnati con l’aiuto di una camera oscura.

L'epoca Delle grandi scoperte.

Con la diffusione dell’umanesimo in tutta Europa, ha avuto un impatto rivoluzionario sulla scienza e sulla tecnica. L’umanesimo ha promosso la ricerca della conoscenza, mettendo l’uomo e la sua esperienza al centro. Questa spinta verso la comprensione più approfondita della realtà ha permesso dopo due secoli dalla prospettiva di Brunelleschi, nel 1610 con le ricerche di Galileo Galilei, di mettere a punto il perfezionamento del telescopio, ovvero l’obiettivo.

“Un strumento che guarda dall’infinitamente lontano all’infinitamente vicino”.

Con Galileo Galilei L’universo è dentro l’obiettivo.

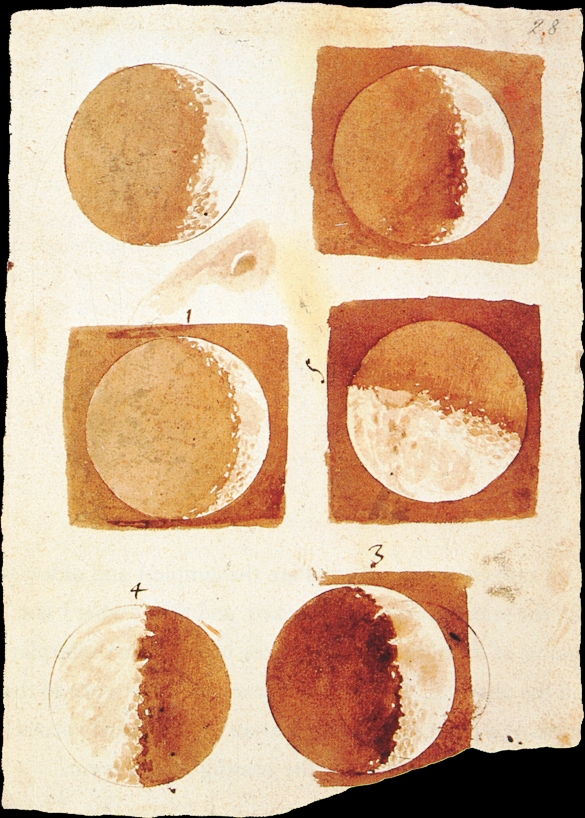

Il perfezionamento del telescopio permise a Galileo di compiere osservazioni fondamentali, come la scoperta della rotazione della Terra, delle macchie solari, delle montagne sulla Luna, dei satelliti di Giove, delle fasi di Venere e delle stelle che compongono la Via Lattea. Inoltre, contribuì all’introduzione del metodo scientifico, (spesso definito metodo galileiano).

Accusato di voler sovvertire la filosofia naturale aristotelica e le Sacre Scritture, Galileo fu condannato come eretico dalla Chiesa cattolica il 22 giugno 1633 e costretto a trascorrere un periodo in una sorta di arresti domiciliari. Il processo si concluse con la sua rinuncia, durante la quale Galileo dichiarò di credere in tutto ciò che la Chiesa cattolica sostiene, maledicendo le sue precedenti opinioni ritenute eretiche. Questo episodio suscitò grande impressione in Italia e in Europa, avviando una lunga stagione di controllo da parte della Chiesa sulle conquiste scientifiche.

Come diceva Galileo Galilei: questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi che io chiamo universo, ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscere i caratteri né quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.

Un altro passo importante nel 1611 con Giovanni Keplero che seguendo gli studi di Galileo, pubblica il trattato “La Diottrica” dove spiega il comportamento della luce nell’attraversamento delle lenti.

L’evoluzione della visione ottica ha ampliato la nostra capacità di catturare il mondo in modi sempre più dettagliati, scientifico nella sua complessità.

Le teorie di Niccolò Copernico, formulate un secolo prima, sostenevano che il Sole fosse al centro dell’universo e che i pianeti, compresa la Terra, orbitassero attorno ad esso. A rafforzare questa visione fu Galileo Galilei, il quale, grazie al perfezionamento del telescopio, segnò una svolta fondamentale che proiettò l’Occidente nell’era della scienza moderna. Il telescopio rese possibili osservazioni astronomiche rivoluzionarie, fornendo prove concrete a sostegno dell’eliocentrismo di Copernico e trasformando il modo in cui l’umanità comprenderà, d’ora in avanti, l’universo. Saranno poi gli studi di Keplero a confermare queste idee copernicane, dimostrando che le orbite dei pianeti sono ellittiche.