Immagini allo specchio

Perseo con la testa di Medusa è una scultura bronzea di Benvenuto Cellini, 1545-1554

Per comprendere il concetto dello specchio, vi è un mito greco di grande importanza per noi fotografi, che potrebbe essere, ma non è, quello di Narciso1Qui dovremmo leggere “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde.. Si tratta di un eroe greco chiamato Perseo, inviato ai confini del mondo per uccidere un mostro capace di pietrificare chiunque incrociasse il suo sguardo. A questo eroe fu donato, da una divinità, uno scudo in metallo così lucido da fungere da specchio; guardando indirettamente nello specchio, Perseo riuscì a tagliare la testa alla Medusa.

‘immagine riflessa nello specchio gli permise di sconfiggere la morte rappresentata dalla Medusa.

La scultura in bronzo di Perseo a Firenze fu realizzata considerando che, senza il concetto di riflessione dello specchio, non sarebbe stata possibile l’invenzione della prospettiva.

Secondo questa tradizione, il nostro ritratto supera il tempo e la morte, diventando un’immagine eterna del mondo secondo un ordine immutabile.

In culture come quella buddista, dove la realtà dell’uomo è vista come un’apparizione, un’energia luminosa, non esiste la rappresentazione figurativa del reale. Allo stesso modo, nella tradizione islamica non può nascere un quadro prospettico, perché nella loro cultura è vietata la rappresentazione del mondo visibile, così come in parte avviene anche in quella ebraica, dove Dio, nell’Alleanza con il popolo di Israele, indica il divieto tassativo di fare qualsiasi tipo di immagine del mondo.

Nel XV secolo, in Europa e in Italia, si iniziarono a realizzare immagini che riflettevano fedelmente la realtà. Per creare un’immagine prospettica, tuttavia, era necessario un processo laborioso. A quel punto, si cominciò a utilizzare un fenomeno ottico già noto da tempo: la camera oscura. Quasi tutte le culture avevano descritto questo fenomeno, ma nessuna lo aveva sfruttato per realizzare immagini prospettiche, poiché la cultura di quel periodo per quanto riguarda noi occidentali, rifiutavano l’esigenza di riprodurre fedelmente la realtà.

Il fenomeno della Camera Oscura, come il nome stesso suggerisce, si realizza in una stanza al buio con un foro praticato in uno dei lati. Attraverso questo foro, la realtà del mondo esterno si proietta capovolta sulla parete opposta.

Gli utilizzatori di questa camera oscura iniziarono quindi a cercare modi per rendere questo strumento sempre più funzionale, ottenendo immagini più chiare e nitide.

Già intorno al 1500, un filosofo e matematico lombardo, Gerolamo Cardano, descrisse degli esperimenti in cui inseriva una lente davanti al foro, ottenendo così un’immagine più definita.

L’immagine riflessa nello specchio ci porta a riflettere su come Brunelleschi non avrebbe mai immaginato che oggi, da un piccolo sgabuzzino, si possano controllare, attraverso uno schermo, telecamere disposte ovunque nelle città e su dispositivi mobili come automobili, droni e aerei. Una tecnologia, come quella militare, che consente a un aereo da caccia F-15 americano di avere uno schermo in grado di focalizzare con precisione un obiettivo a migliaia di metri, restituendo un’immagine tridimensionale.

Come venne definito dall’autore di questo libro “una sorveglianza che ha raggiunto la prospettiva di Dio”

← Libro di Francesco Amorosino

Possiamo comprendere come Galileo Galilei, nel 1600, circa due secoli dopo Brunelleschi, abbia sviluppato il primo cannocchiale, ovvero il primo telescopio. Galileo faceva parte di una cultura in cui l’imitazione del visibile era una pratica comune. Nato a Pisa e quindi toscano, era profondamente immerso nella cultura rinascimentale di Brunelleschi. Venne chiamato e finanziato come scienziato e matematico dalla Repubblica di Venezia, all’epoca una potenza marittima nel Mediterraneo.

È importante notare che, storicamente, le potenze sono definite dal controllo del mare; fin dai tempi dei Greci e dei Romani, il dominio marittimo è stato cruciale per la supremazia.

La Repubblica di Venezia, già in crisi a causa della scoperta dell’America nel 1492 da parte di Cristoforo Colombo, vide spostarsi l’asse delle potenze europee dalle nazioni mediterranee a quelle che si affacciavano sull’Atlantico, come Spagna, Portogallo, Olanda e Inghilterra.

Quando a Venezia si diffuse la notizia che le navi olandesi stavano utilizzando uno strumento ottico per osservare da lontano, Galileo entrò in gioco. Immaginiamo un capitano di una nave mercantile con uno strumento ottico che gli consente di individuare minacce di pirateria a chilometri di distanza; questo gli permette di reagire prontamente alzando le vele e cambiando rotta.

Galileo fu chiamato a Venezia per la sua competenza scientifica poiché la scienza è sempre stata al servizio dell’economia e del potere, inclusa la sfera militare. Galileo perfeziono il telescopio come strumento scientifico, migliorò il semplice “cannocchiale” (derivato da dispositivi più rudimentali che ingrandivano solo di poche volte) e lo potenziò fino a circa 30 ingrandimenti.

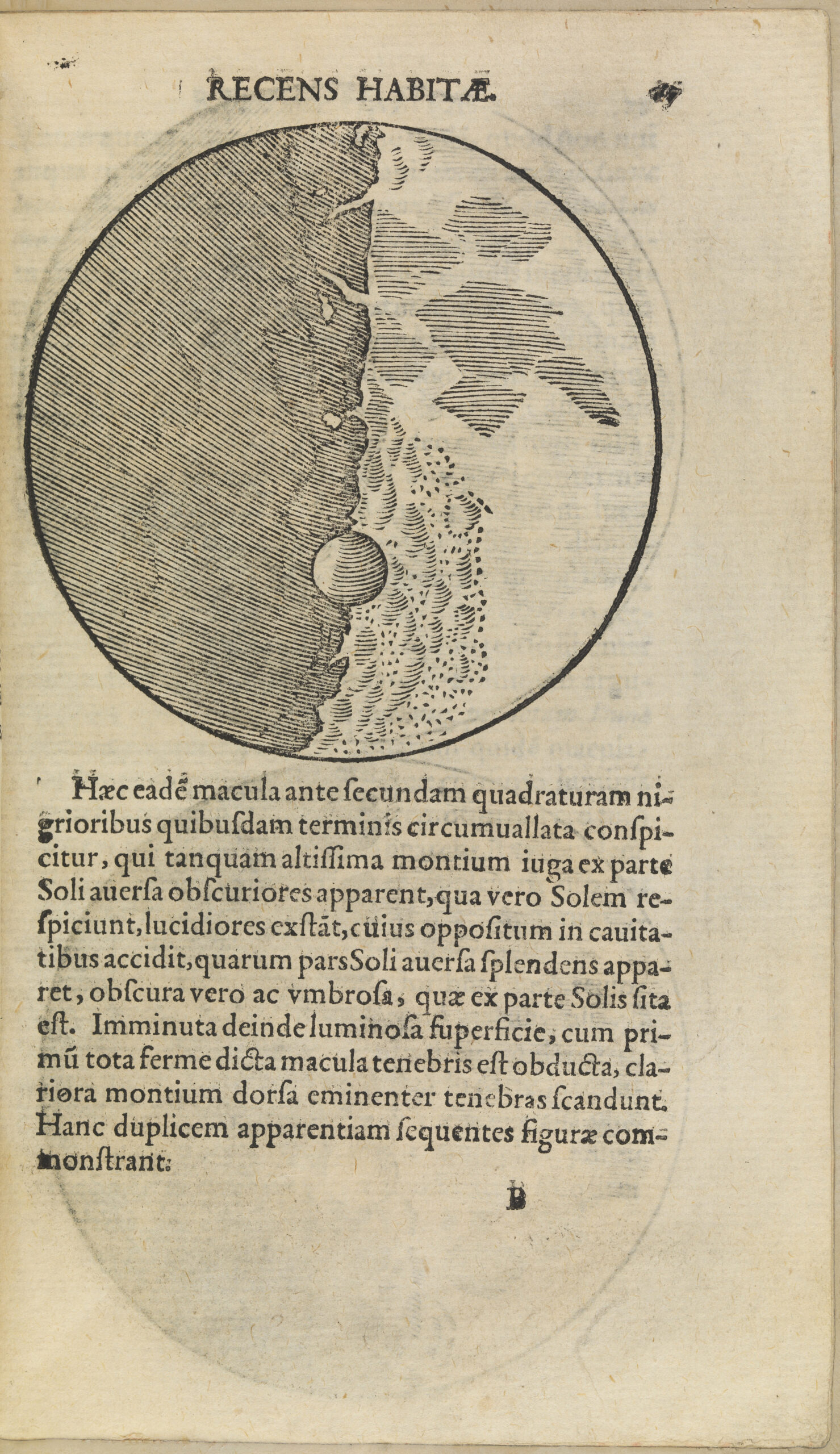

Guardando la Luna nel 1609, Galileo osservò un alba, un ordine e un’armonia, e fu la prima volta che l’occhio umano fece un’osservazione scientifica tramite un cannocchiale.

Questa osservazione segnò l’inizio di un nuovo approccio scientifico basato sull’osservazione attraverso strumenti precisi come il telescopio, che avrebbe portato alla creazione anche del microscopio. Grazie a questi strumenti, l’umanità ha acquisito la capacità di osservare sia “l’infinitamente lontano” che “l’infinitamente vicino” con una precisione mai raggiunta prima.

Riproduzione del cannocchiali di Galileo.

Una replica fedelmente accurata di uno dei cannocchiali ideati e realizzati da Galileo Galilei. La sua struttura è estremamente semplice: due tubi, uno inserito nell’altro, con il più stretto che può scorrere liberamente avanti e indietro per consentire la messa a fuoco. Alle estremità, troviamo due innesti cilindrici leggermente più larghi che ospitano le lenti, costituite in quel tempo da semplici pezzi di vetro.

Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, Milano.

← Spiegazione del funzionamento del Cannocchiali di Galileo.

La scienza, a partire dalle prime osservazioni di Galileo con telescopi via via sempre più sofisticati, ci ha permesso di esplorare un universo senza fine, un infinito che ancora oggi sfugge alla nostra piena comprensione. Non riusciamo a individuare un limite né a identificare la particella più piccola, poiché sembra esserci sempre qualcosa di più minuscolo.

Come affermava Blaise Pascal, ci troviamo sospesi tra due infiniti, rivelati attraverso l’obiettivo della conoscenza scientifica.

In Pensieri, Pascal dice: “L’uomo è sospeso tra due infiniti, l’infinitamente grande nel cielo e l’infinitamente piccolo nell’invisibile”.