Lo sguardo nello specchio La Doppia Natura dell'Immagine

L’Impero Romano rappresentò un’unificazione straordinaria del Mediterraneo sotto una visione politico-culturale unica, connessa dalla lingua e dalla cultura. In particolare, il Mediterraneo divenne il “mare nostrum,” uno spazio comune che univa popoli differenti sotto un sistema che integrava tradizioni locali con influenze greco-romane, diffondendo la lingua latina e il greco, e plasmando una nuova identità culturale condivisa.

Cultura che ancora oggi permea l’identità storica delle nazioni che ne fecero parte.

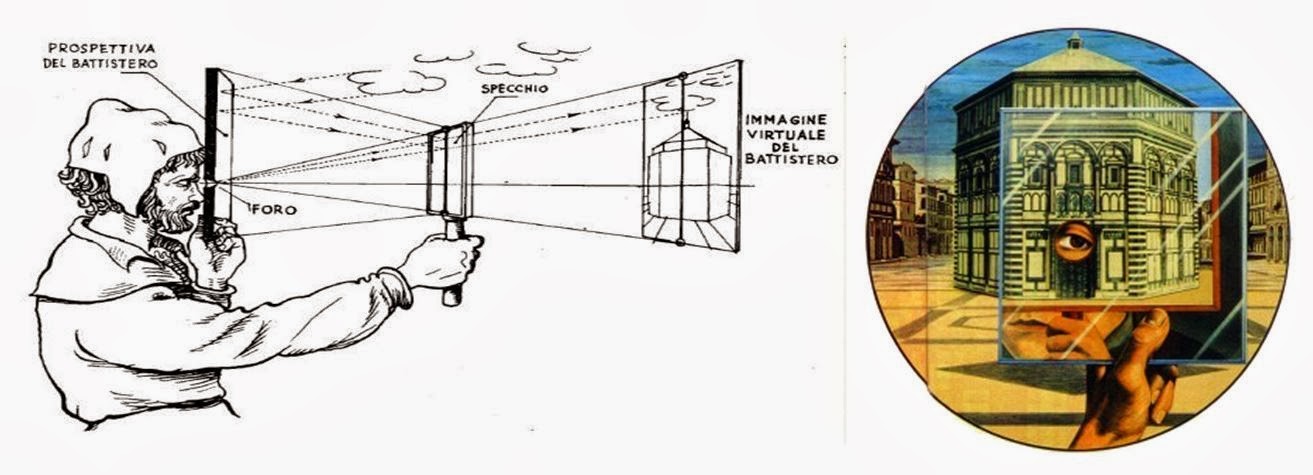

Nel 1400, a Firenze, filosofi e matematici giunti da Costantinopoli portano con sé la conoscenza bizantina. Si pensa che questo patrimonio culturale abbia influenzato Filippo Brunelleschi, il quale era uno studioso del greco e del latino. Brunelleschi visita Roma, dove osserva il Pantheon1Domus Aurea, Palazzo dell’Imperatore Nerone, le statue greche e romane, comprendendo visivamente un ordine matematico preciso. Utilizza la geometria per creare il primo esempio di quadro prospettico dell’epoca moderna, trasformando una superficie bidimensionale in un’immagine che dà l’illusione della tridimensionalità.

Questa riscoperta della prospettiva da parte di Brunelleschi sarà un elemento cruciale nello sviluppo della fotografia.

Brunelleschi compie un esperimento ponendo una tavola dipinta di fronte a uno specchio. Con questo gesto, dimostra che ciò che ha realizzato è un’immagine speculare della realtà, un’immagine che rappresenta una “riflessione”.

In questa riflessione risiede l’origine della fotografia: la prospettiva, infatti, non sarebbe stata possibile senza il contributo della geometria, della matematica e del pensiero greco e romano.

Lo specchio,

questo è l’origine della fotografia

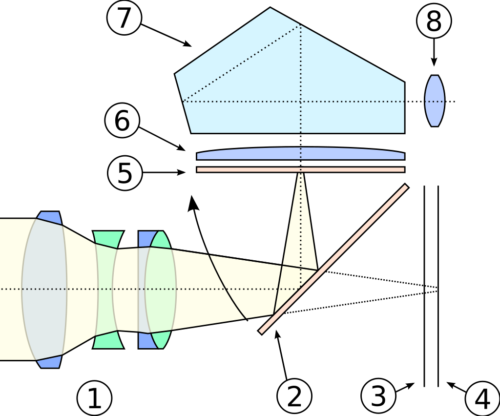

«macchina fotografica reflex»

La macchina fotografica reflex prende il nome dal termine latino “reflexus”, che significa “riflesso”. La sua origine è strettamente legata all’uso di uno specchio posizionato all’interno della camera oscura, acquisendo un ruolo fondamentale nel processo di riflessione dell’immagine. Questo specchio riflette la luce che entra dall’obiettivo e l’indirizza verso il mirino ottico, permettendo di vedere in tempo reale ciò che verrà fotografato.

Perseo eroe della mitologia greca, deve uccidere la Medusa, un mostro che con il suo sguardo ti faceva diventare di pietra, riceve in dono dalla dea Atena (Minerva), uno scudo lucido al punto tale che le permise di tagliare la testa al mostro perché la guarda di riflesso.

Brunelleschi, il suo dipinto non deve essere visto direttamente, ma mette lo specchio davanti al quadro per vederlo riflesso.

Il problema sta in cosa riflette lo specchio, questo specchio può riflettere due cose.

Nella cultura occidentale, lo specchio è portatore di una duplice funzione e simbologia: da un lato, rappresenta l’auto-contemplazione sterile e chiusa di Narciso; dall’altro, è strumento di conoscenza, di riflessione, come nell’episodio mitologico di Perseo.

Narciso, personaggio della mitologia greca, un giovane cacciatore, famoso per la sua bellezza. A seguito di una punizione divina perché rifiuta ogni persona che lo ama, essendo un giovane così bello, quando vede il suo riflesso nell’acqua s’innamora della sua stessa immagine riflessa. Avvicinandosi a quello specchio d’acqua, muore cadendo nel lago, venendo infine inghiottito dalla propria immagine.

Per comprendere meglio questo concetto, il caso di Narciso non è come «lo specchio della dea Minerva, lo specchio divino che pone in mano a Perseo».

Perché se l’immagine nelle statue greche, la forma visibile, rispecchia l’armonia invisibile, essa rimane per sempre, immortale.

Se invece questa rispecchia la figura di me medesimo, io sono destinato a morire, perché io sono un mortale.

Lo sguardo allo specchio è un’interlocuzione con l’altro: non potrei rispondere a me stesso, almeno in modo certo; “questa incertezza la potremmo chiamare un modo astratto”.

Ho bisogno che qualcosa mi guardi e si rivolga a me per conoscere.

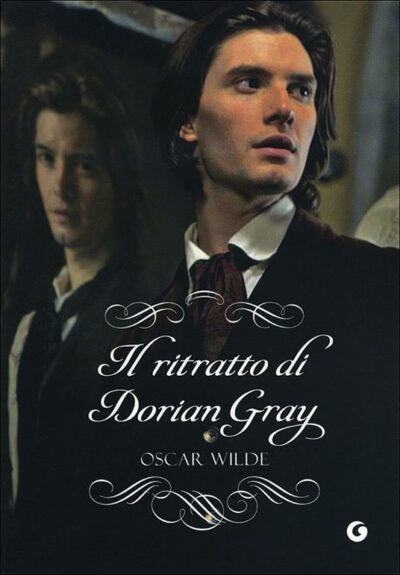

← Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray

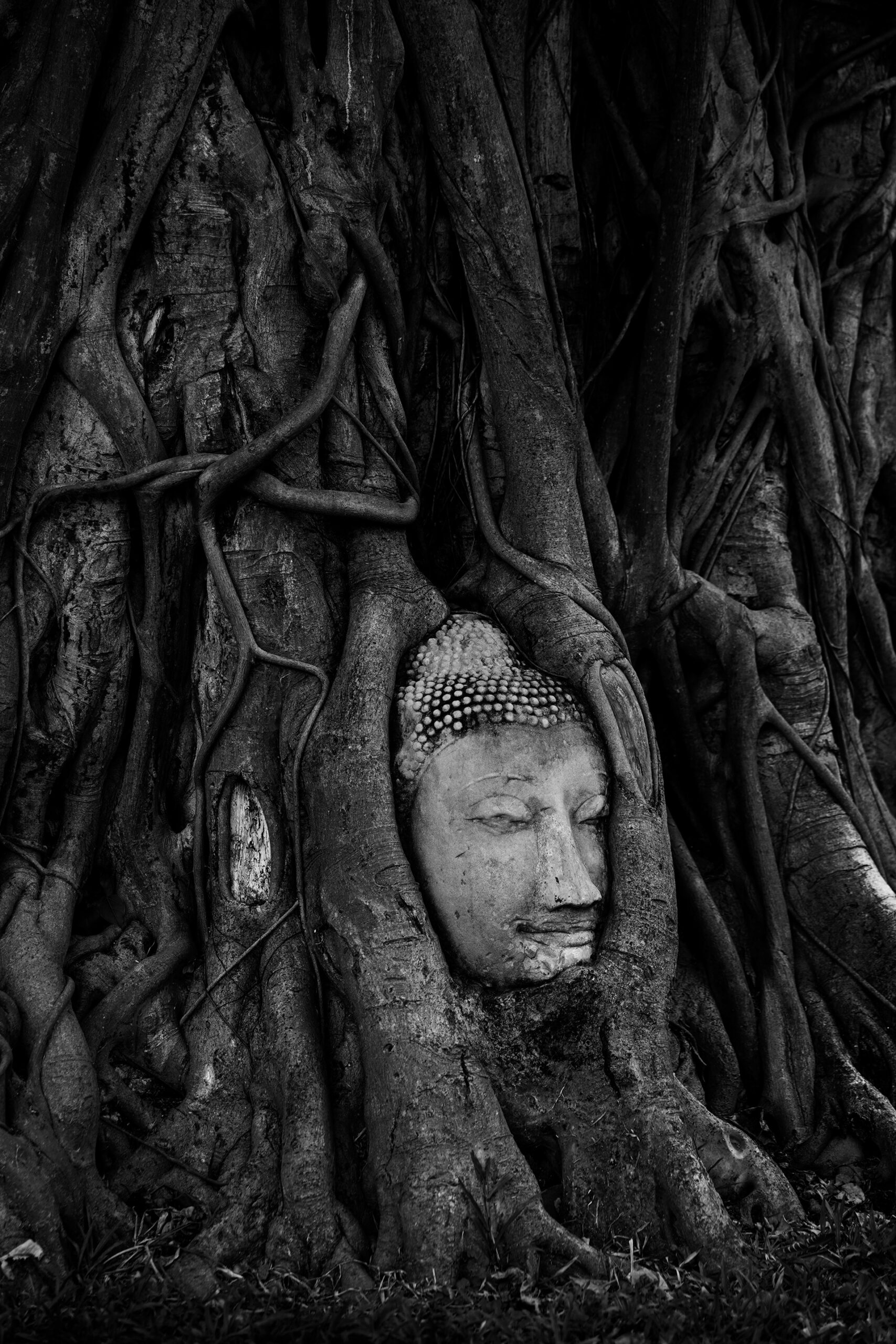

Si può comprendere come in tutte le altre culture del mondo, l’immagine allo specchio è vietata. Non ci si può permettere in un mondo Buddista, Islamico, Animista o Indiano, di fare un’immagine speculare, non è possibile all’interno di queste culture.

Perché lo specchio di cui parla Brunelleschi e lo specchio di quest’armonia invisibile che c’è dietro le cose, in modo eterno.

← Statua di Buddha inghiotita dall’albero, Thailandia, Ayutthaya – foto di April C.

Lo specchio nei pittori prospettici, usavano lo specchio dell’armonia.

Rinascimento, quando artisti come Raffaello e Tintoretto cercavano di ricreare non solo la profondità spaziale, ma anche un senso di equilibrio e armonia. Lo “specchio dell’armonia” è, in un certo senso, l’abilità di un artista di proiettare lo spettatore oltre la tela, facendogli vivere la scena con un senso di stupore e partecipazione.

"Sposalizio della Vergine" Raffaello Sanzio, 1504

Mostra l’uso straordinario della prospettiva e della simmetria. Il punto di fuga, collocato dietro i personaggi principali, guida l’occhio attraverso la scena verso il tempio, simbolo del divino e dell’ordine. Lo spazio è organizzato in modo così perfetto che sembra quasi di poter entrare nella tela. Raffaello, in effetti, utilizza questo “specchio” per bilanciare gli elementi, creando una sensazione di armonia universale, dove il sacro e l’umano si incontrano.

← Sposalizio della Vergin, di Raffaello Sanzio, 1504 – Pinacoteca di Brera a Milano

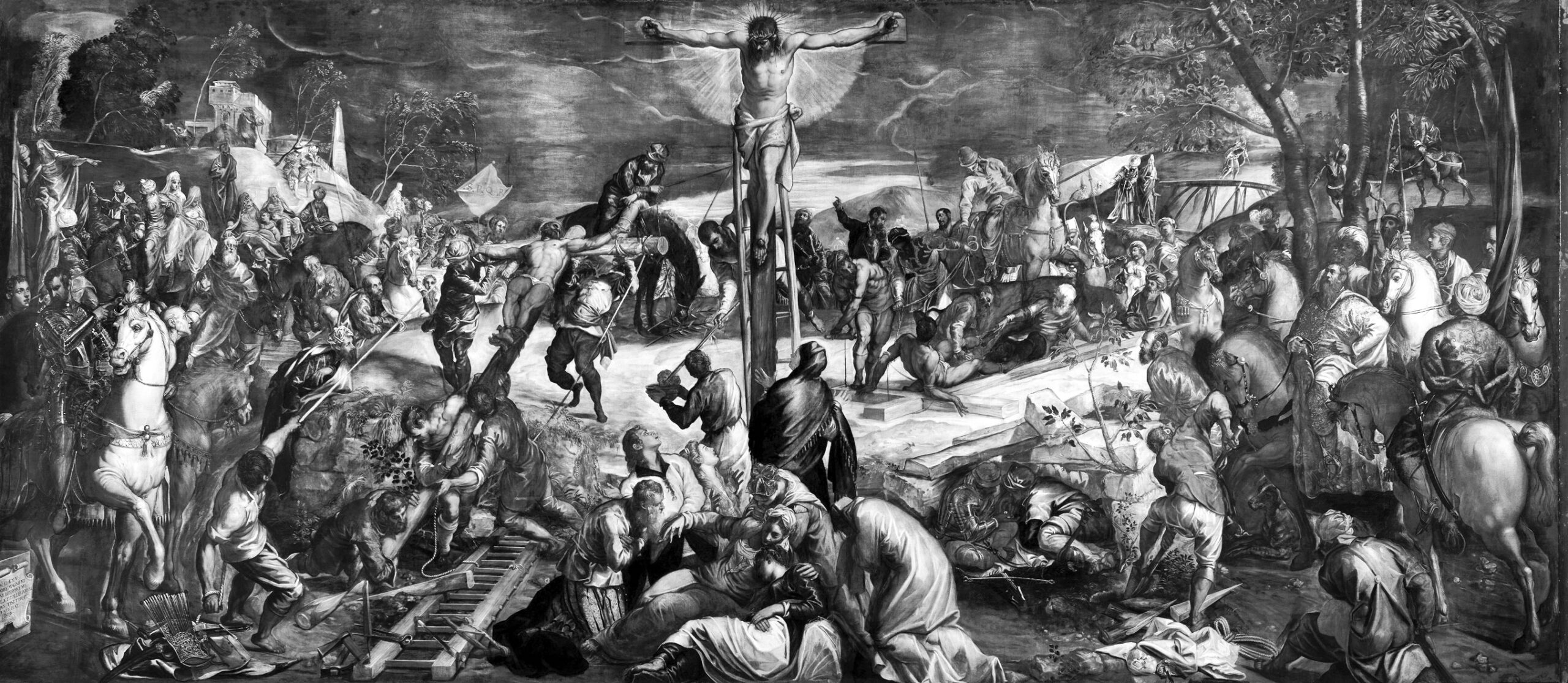

La Sala Capitolare Tintoretto, affreschi del 1500

Osservando i cicli pittorici di Tintoretto, con i suoi affreschi del 1500, crea uno spazio che assorbe completamente lo spettatore, sembra di entrare, non sembra di entrare, entri in un altro mondo ultraterreno. Questo effetto si amplifica se nella sala risuona un concerto del Seicento, arricchendo l’esperienza di armonia e dando la sensazione di appartenere a un’altra epoca.

Scuola Grande di San Rocco, La Sala Capitolare – Venezia →

Lo Specchio come elemento metafisico

Dunque, lo specchio, non è solo un artificio prospettico ma un concetto che sintetizza la perfezione e l’ordine cosmico che questi artisti volevano ricreare. Essi utilizzano la prospettiva come strumento per far sì che l’osservatore percepisca non solo un’immagine, ma un “varco” per un mondo di significato, armonia e perfezione—proprio come uno specchio di un’altra realtà, riflesso di un ideale estetico e spirituale, un invito non solo a vedere, ma a entrare in mondi, che riflettono l’ordine universale in cui l’arte, lo spazio si uniscono in un’unica esperienza trascendente.

Jacopo Tintoretto Crocifissione, 1565