L’Occidente nel Mondo

L’Occidente è un tutt’uno molto complesso, sparso in tutto il mondo, ma è un unità culturale.

Per comprendere la fotografia e la sua storia, è necessario considerare tutte le fasi e gli elementi che hanno portato alla sua invenzione. Alcuni concetti fondamentali, che risalgono persino alla poetica e alle riflessioni di Aristotele, ci aiutano a seguire i ragionamenti intrecciati lungo il percorso storico. La fotografia, così come la conosciamo, nasce dalla cultura occidentale europea, e poi si sviluppa anche nell’America del “Nuovo Mondo”.

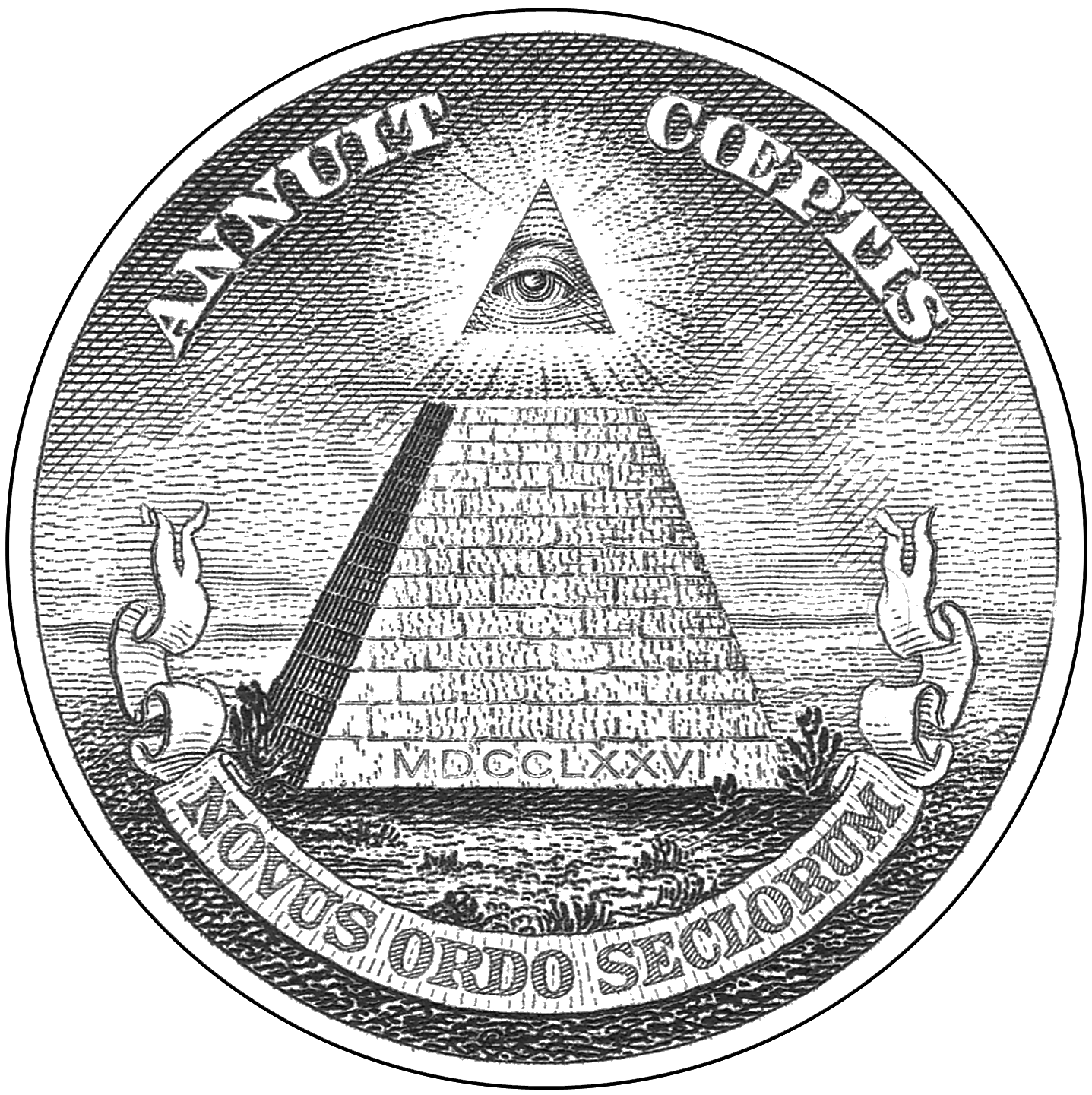

Nella moneta americana nel biglietto di un dollaro c’è scritto in latino…

“NOVUS ORDO SECLORUM”

(nuovo ordine dei secoli)1La frase è ispirata ad un passaggio delle Bucoliche di Virgilio, 39 a.C. circa

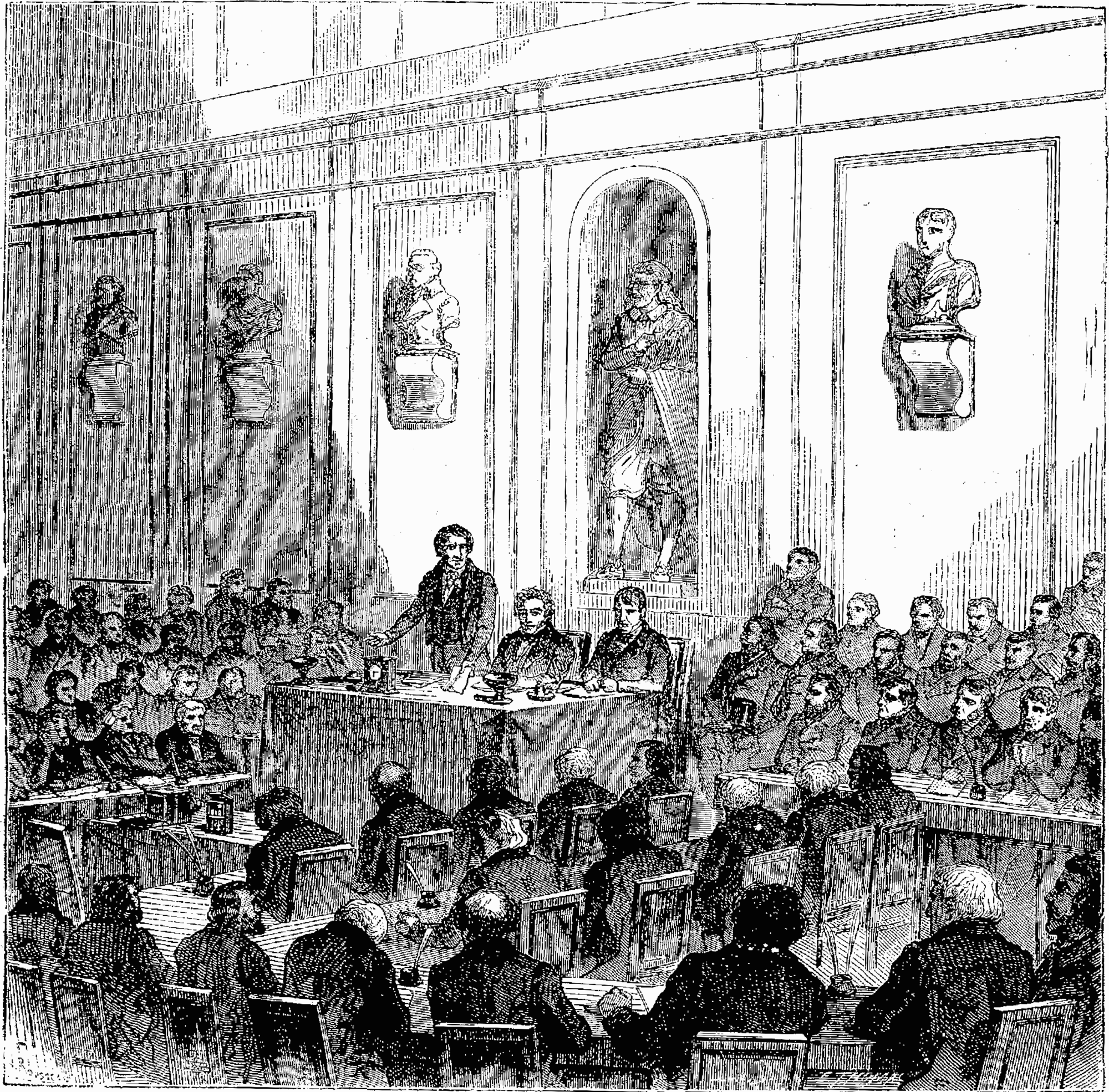

Il Campidoglio degli Stati Uniti, è l’edificio che ospita ufficialmente i due rami del Congresso, il Senato e la Camera dei Rappresentanti. Situato a Washington, DC, è un simbolo della democrazia americana e un capolavoro di architettura neoclassica, progettato per riflettere l’influenza delle tradizioni greco-romane sulle istituzioni degli Stati Uniti.

Il Campidoglio in una vecchia fotografia nel 1846 Girando per il mondo, le colonne dell’ordine greco si trovano a Londra, San Pietroburgo, Auckland in Nuova Zelanda, e ovunque siano presenti queste colonne, trovi anche l’Occidente.

L’Occidente è un’entità complessa e diffusa in tutto il mondo, ma rappresenta un’unità culturale.

La visione greca dell’arte

I greci avevano due approcci all’arte:

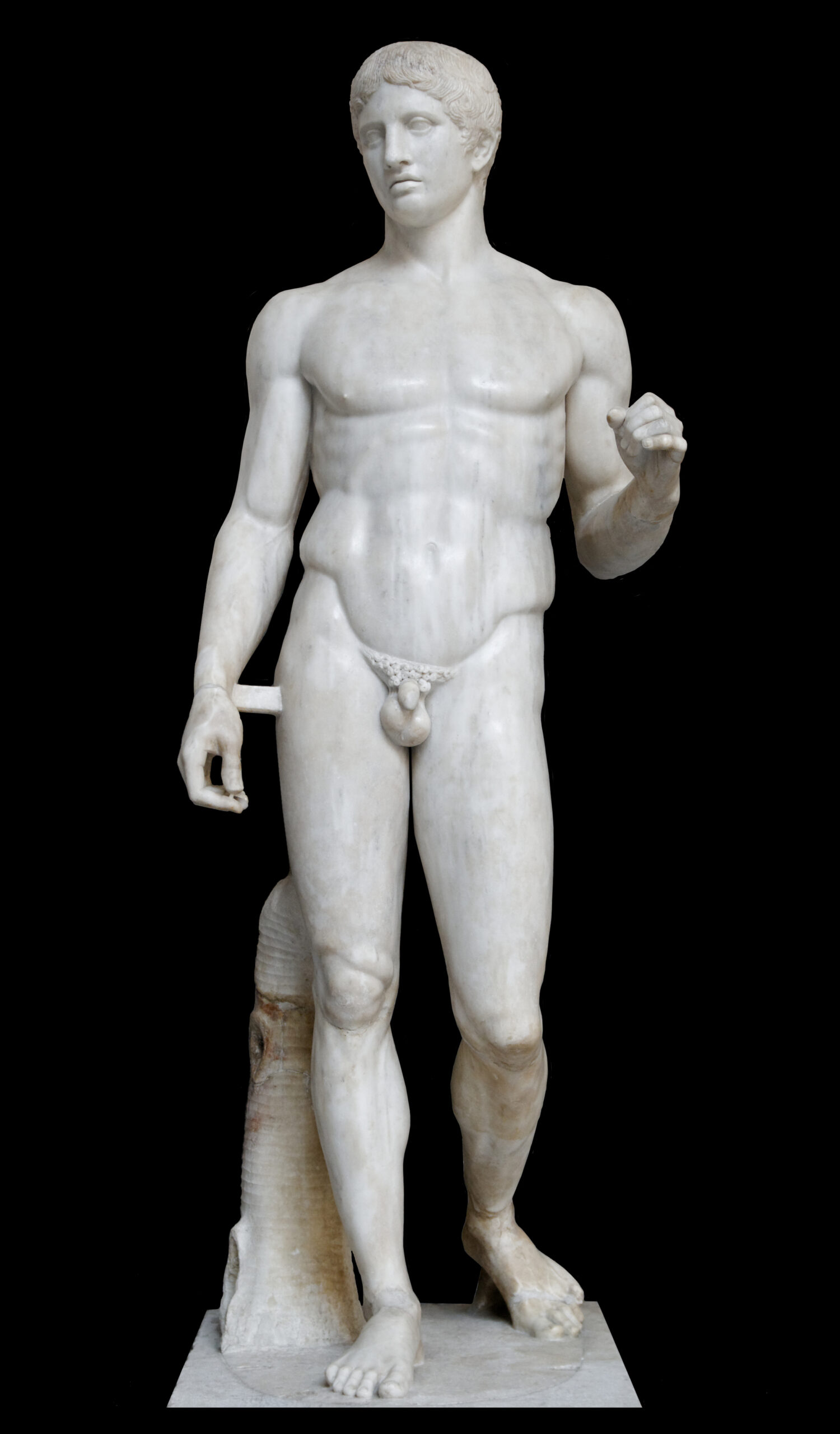

1. La mimesi: imitazione della natura visibile. Tuttavia, l’immagine risultante da questa imitazione è una forma perfetta. La scultura ha una forma visibile, ma questa forma rende visibili anche le proporzioni matematiche invisibili.

Per i greci, queste proporzioni sono numeri eterni.

2. Le figure create dai greci sono eterne e immortali. Nell’immaginazione greca vedono le forme eterne delle cose. I greci credono che la creazione delle forme e dell’arte nasca dalla memoria (esperienza, storia,) degna di essere ricordata.

← Nel Doriforo ad esempio la testa del soggetto è,

1/8 dell’altezza,

3/8 il busto,

4/8 le gambe.

La fotografia e il problema della superficie

Quando la fotografia fu inventata nel 1839, venne definita per la prima volta come uno “specchio dotato di memoria”. Qui risiede la tragedia del fotografo: mentre lo scultore, con la sua statua, riesce a rendere visibile un ordine invisibile, la macchina fotografica è condannata a riflettere solo ciò che appare in superficie.

Emerge quindi il problema dello sguardo. Sappiamo che la parte visibile è solo una parte della realtà e non necessariamente la più importante. Sorge dunque una domanda: se posizioniamo una fotocamera su un cavalletto, chiunque passi e scatti un’immagine catturerà esattamente la stessa superficie? La risposta è sì, ma solo per quanto riguarda la superficie visibile.

Tuttavia, c’è qualcosa di più nel mistero dello sguardo umano: secondo l’etimologia latina della parola “intelligenza”, significa la capacità di “leggere dentro”.

Lo sguardo umano, infatti, va oltre la superficie visibile, percependo la profondità delle cose nel mondo. Questo sguardo trascendente riflette un pensiero interiore che supera la mera apparenza, evidenziando la capacità di guardare al di là delle superfici e di “creare” attraverso una visione più profonda e significativa.

Percorso storico un appendice temporale:

Preistoria (circa 8000 a.C.): L’uomo della preistoria matura la consapevolezza di non poter coincidere con la realtà visibile, iniziando a plasmare e ricostruire la natura.

Aristotele (400 a.C., Grecia): Aristotele definisce l’arte come mimesi in un’epoca in cui il mondo greco, insieme ai macedoni di Alessandro Magno, era una potenza nel Mediterraneo. Durante questo periodo, Roma emerge come potenza egemone a partire dal 150 a.C., assimilando la cultura greca e dando vita al Mondo Classico.

Impero Romano: I Romani richiedevano solo il riconoscimento di Roma come Impero dai popoli conquistati, permettendo loro di mantenere le proprie culture. Questa tolleranza contribuisce alla diffusione e alla fusione di varie tradizioni.

Impero Romano d’Oriente: Con Costantino, l’Impero diventa cristiano, incorporando la cultura ebraico-cristiana. Costantinopoli, capitale dell’Impero Romano d’Oriente fino al 1453, fu un impero dominante per oltre 500 anni, dove si parlava greco e latino.

Nel Cristianesimo, il Dio invisibile che attraverso l’uomo diventa immagine

Questo percorso storico evidenzia le influenze culturali e politiche che hanno plasmato il mondo occidentale attraverso i secoli, mostrando come le interazioni tra diverse civiltà abbiano contribuito alla formazione della nostra attuale cultura.

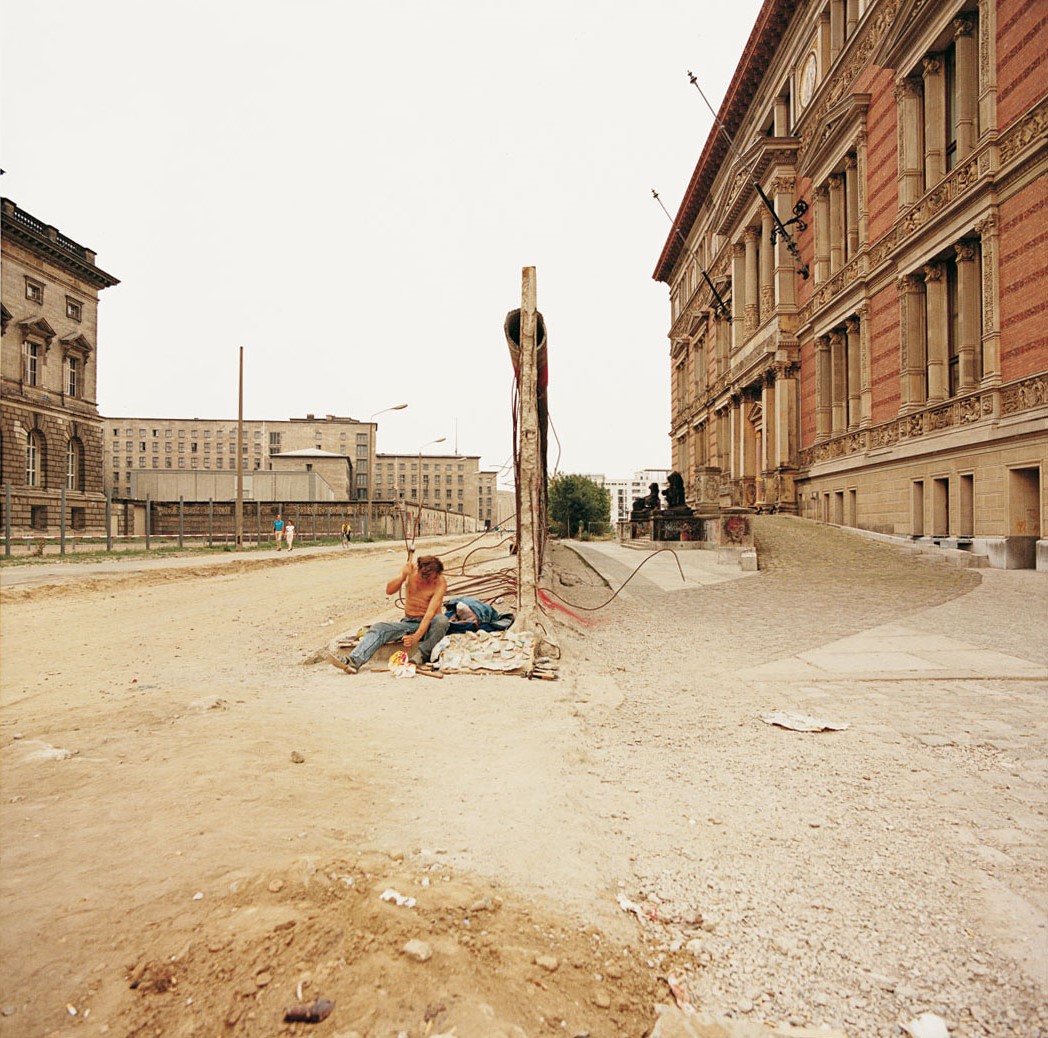

Berlino 1989 Caduta del Muro

La caduta del Muro di Berlino ha segnato la fine di un’epoca e il fallimento di un pensiero ideologico come quello comunista, rappresentando una svolta nella divisione tra Est e Ovest. Questo evento storico rifletteva un profondo desiderio di libertà e di miglioramento delle condizioni di vita, che animava le popolazioni oltre il Muro.

Il desiderio di libertà e benessere, simboleggiato dalla Coca-Cola, ha contribuito alla fine di questa separazione.

In questo contesto, simboli come la Coca-Cola non erano solo prodotti di consumo, ma rappresentavano valori fondanti della civiltà occidentale. Attraverso la sua immagine globale, la Coca-Cola divenne un’icona di ispirazioni nel mondo dell’arte.

Le bottiglie di Coca-Cola verdi di Andy Warhol degli anni Sessanta rappresentano un momento fondamentale nella storia dell’arte, dove oggetti di uso comune vengono elevati a simboli culturali e artistici. Warhol, con la sua estetica pop, trasforma la bottiglia di Coca-Cola in un’icona universale: qualcosa di accessibile a tutti, indipendentemente dalla classe sociale o dal background, che incarna l’essenza dell’appartenenza globale a una società consumistica. In questo modo, l’opera diventa simbolo di una libertà pluralistica, incarnando l’idea che tutti possano condividere gli stessi desideri, ambizioni e simboli, come la Coca-Cola, al di là delle differenze.

L’opera di Warhol, con la sua ripetitività, suggerisce una “democratizzazione dei consumi” e della cultura, in cui l’arte e la vita quotidiana si fondono, e in cui anche gli oggetti più comuni possono diventare rappresentazioni di aspirazioni e ideali. In questo caso, il marchio diventa un emblema moderno, un simbolo riconducibile a una cultura e a uno stile di vita.

← Bottiglie di Coca-Cola verdi, Andy Warhol 1962